京都観光 おすすめ 京都の美術 京都の絵画 平安時代

京都観光 おすすめポイント 京都の美術 京都の絵画 平安時代 仏教画

京都の絵画は仏教とともに開花しました。奈良時代の絵巻と言える釈尊の伝記を説いた「絵因果経」が醍醐寺や上品蓮台寺に残っています。経巻の上部に、釈尊の過去世から現世において悟りを得る物語を絵画として表現し、下部に経文が端正な写経体の書でとかれています。

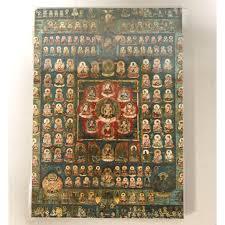

しかしながら、絵画遺品としては平安京遷都以後のものが主体となります。最澄の後に中国から帰国した空海が、それまでの仏教を越える真言密教の秘法を伝えたことにより新たに密教美術が発展してゆきました。空海は唐の画家李真に真言宗の祖師を描かせた「真言五祖図」を持ち帰り、東寺に残しました。その後二祖を加えた「真言七祖像」として国宝の指定を受けました。また宇宙が数多くの仏によって創られていることを表現する両界曼荼羅(胎蔵界・金剛界)図の中では、現存する日本最古の曼荼羅図を神護寺に「高雄曼荼羅」として伝えました。

正月の行事として国家安寧を祈願する後七日御修法(ごしちにちみしほ)に用いられたと伝えられる「伝真言院曼荼羅」が東寺に残されています。またこの行事の本尊である五大尊像(不動・降三世・軍荼利・大威徳・金剛夜叉明王)が東寺や醍醐寺に残されています。醍醐寺五重塔の初重内部には彩色壁画が残されていて、そこには両界曼荼羅の諸尊や真言八祖像が描かれています。青蓮院には「青不動」として知られる不動明王の坐像を描いた不動明王二童子の姿が残されています。

京都観光 おすすめポイント 京都の美術 京都の絵画 平安時代 大和絵

大和絵とは「唐絵」に対する言葉で、我が国生まれの絵画という意識が平安時代中期には成立していました。藤原頼道は浄土信仰をもとに、極楽浄土の宮殿を表す御堂(平等院)を宇治に建立しました。この宇治平等院の鳳凰堂には、阿弥陀如来坐像の後壁に浄土の様子を、扉に来迎する阿弥陀如来や諸菩薩を表現しています。そこにはのどかな放牧風景や小川の流れや桜の風景等の日本の自然が描かれていて成熟した「大和絵」の世界を堪能することができます。

関連する投稿

現在の記事: 京都観光 おすすめ 京都の美術 京都の絵画 平安時代